急成長中のキャディが描く「80億円」の使い道|資金調達分析

おはようございます!今回は1本独自分析記事を入れてみました。

他にも2本、先週の気になったニュースを入れています。最後まで読んでくれるとうれしいです。

それでは今週も張り切っていきましょう🐧

今週のトピックはこちら!

-

製造業DXに変革を!キャディにエンジニア採用強化の兆し?

-

福利厚生はPRになる!メルカリの決断

-

「なぜ日本のスタートアップからY Combinatorへの応募はほとんどないのか?」はどうなのか

topic1 製造業DXに変革を!キャディにエンジニア採用強化の兆し?

キャディは2021年8月、シリーズBで80.3 億円の資金調達を実施した。目的は「グローバル人材を含めた採用」と「CADDiの開発」、そして「新規事業」のための投資のようだ。なかでも、採用に関して同社の施策は抜き出ているところがあるように思う。資金調達後の採用イベントや、現在も続く採用PRは何度でも目に入る。 そこで今回は(長くはなるが)、キャディの企業分析をしつつ、半年経過した今だからこその資金調達分析をしていきたい。

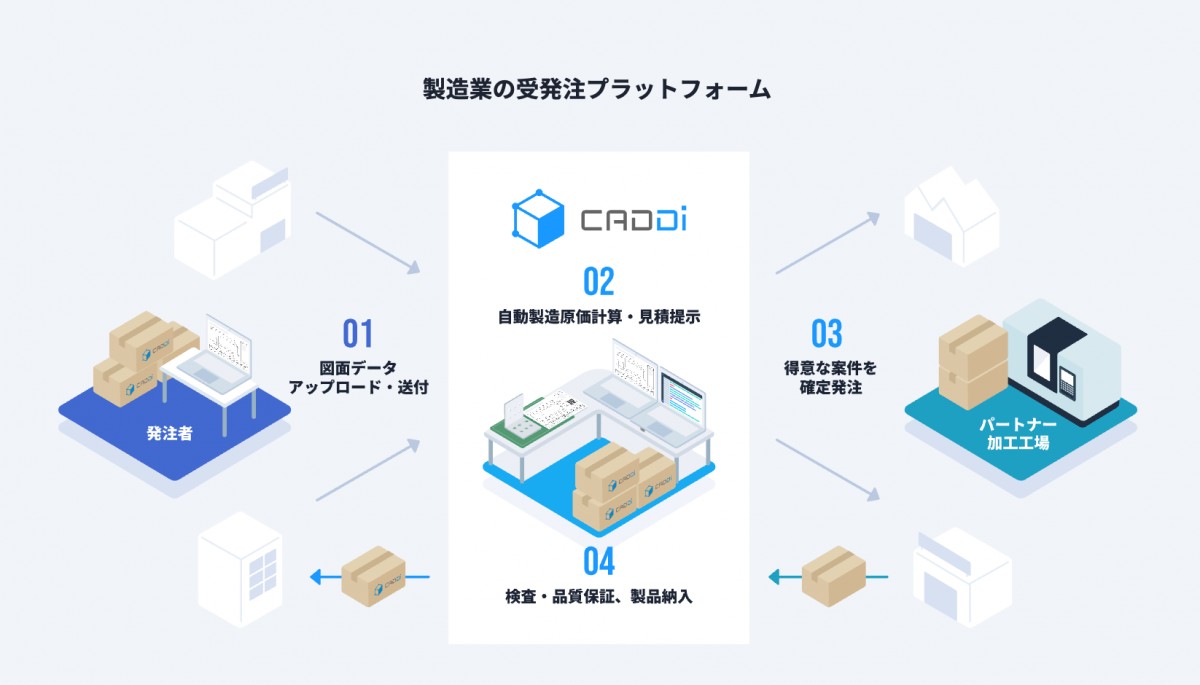

■キャディのビジネスモデル

「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げるキャディは、原価管理や検査・品質管理といった「調達」部分を ”IT” で解決するスタートアップだ。自動で原価計算ができるだけではなく、特注の板金加工や旋盤、溶接などを加工業者に発注できるプラットフォーム『CADDi』が同社の核となるプロダクトで、ポジションは製造業(発注者)と製造業(パートナー加工企業)の間にいる。HPや採用ページ内で何度も出てくるこの図が、キャディだ。

CADDi採用より引用(https://corp.caddi.jp/recruit/)

溶接や板金加工などは、中小メーカーの場合特注ばかり。以前は昔から付き合いのある業者に依頼することがほとんどだ。しかし、仕事の得意不得意から断られた場合が大変で、できる業者を探す必要がある。運良く見つかったとしても、相場より高い値段を提示されるなどよくあるようだ。

この「昔ながらの製造業の諸問題」を解決するのがCADDiということだ。面倒な発注作業や原価計算、統一されていない図面を規格化するなど、まさに製造業のDXをリードしている。

これだけ聞くと、少しでも製造業と関わったことのある人間は「市場価値が高そうだな」という印象を持つ。実際同社は昨年8月に80.3億円を調達。投資家からも、「コロナで突如、製造業に課されたデジタル化の壁、立ちすくむ町工場とモノづくりの現場。CADDiのソリューションはそんな製造業にとって救世主のような存在です」(WiLパートナー 久保田雅也 氏)、「製造業の商流に入り込み、発注者・受注者の時間的、金銭的なコストを両方の側面から理解し、テクノロジーでそれを解決していくことで、単なる受発注プラットフォームに留まらない価値をこれからも創出していってくれることでしょう」(グローバル・ブレインジェネラルパートナー 立岡恵介 氏)などといった、賞賛コメントが並ぶ。

製造業DXのイノベーターとして、VCからもメディアからも、製造業からも注目を集める存在だ。結果として、大型資金調達を成功させ、3,500社以上と取引がある製造業の大きなプラットフォームを運営している。

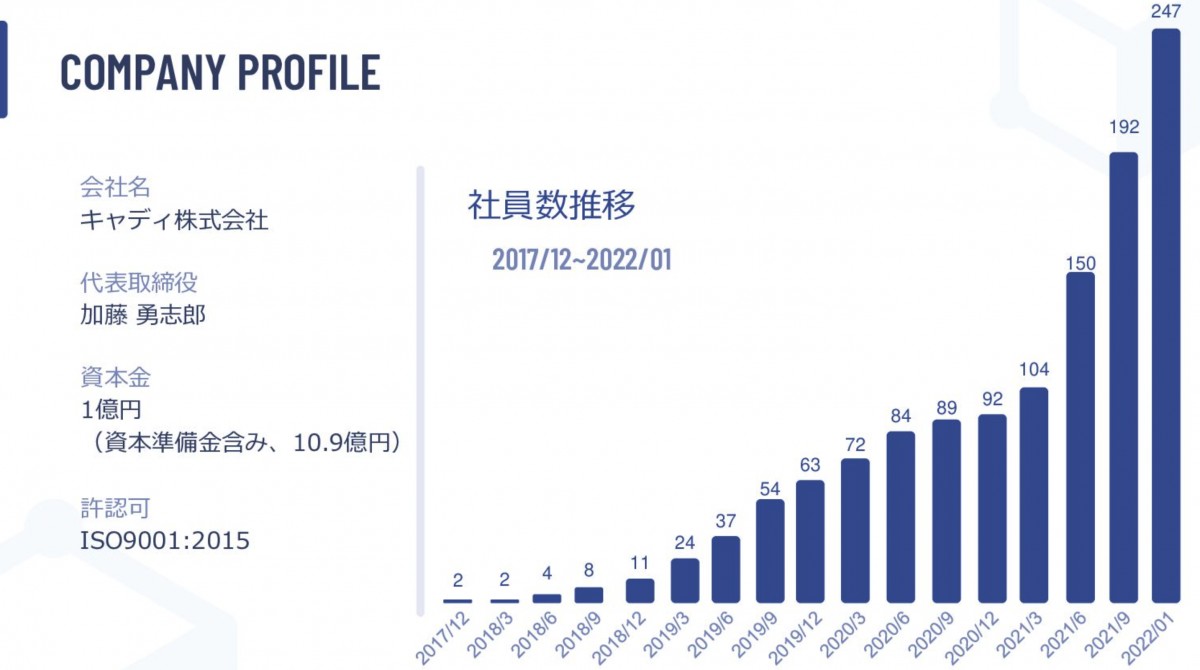

■急ぐ採用、急速に増える社員数

キャディといえば採用のイメージがある人は多いと思う。中でも、資金調達以降の採用スピードは目を見張るものがある。

1月時点での同社の社員数は「250人」だ(同社採用要項より)。正社員だけなので、業務委託やインターンを含めるともっと大きな組織だと思う。一方、INITALによれば資金調達の8月時点での社員数は「160人」。たった5ヶ月で90人も正社員が増えたとの計算になる。

会社説明資料より引用(https://speakerdeck.com/caddi_eng/caddi-recruit-202108)

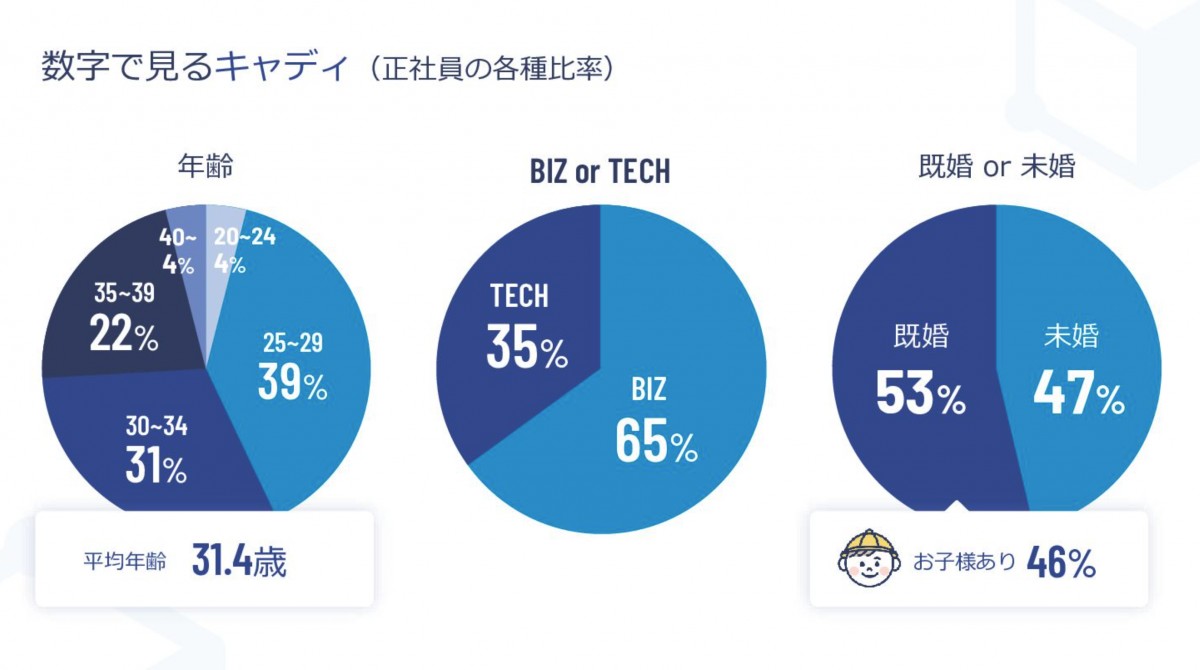

これが営業ばかりと考えると、どうも違うらしい。キャディといえば「営業が強い会社」というイメージがある。社長の加藤氏をはじめ、メンバー紹介の経歴にはマッキンゼーやモルガン・スタンレーなど、外資コンサルの社名が並ぶ。しかし、よくよく同社の採用ページを見ると、「エンジニア・デザイナー」採用を急いでいるみたいだ。

同社の採用資料をみると、なんとなくその理由がわかる。同社のテック人材(どの範囲を指すのかは不明)は全体の35%。90人程度しかいないという計算になる。個人的には少し少ないかなという印象を持つ。

会社説明資料より引用(https://speakerdeck.com/caddi_eng/caddi-recruit-202108)

採用コストに関しては、リクルートの『就職白書』を参考にしたい。就職白書によれば、2019年度の採用コストは新卒で1人あたり93. 6万円。中途は103.3万円と前年度比と比べて約1. 2倍と微増している。単純計算で、90人採用しようと思えば1億円近く必要で、それ以外にも給料や保険料など、さまざまな費用面を計算すると、採用と人件費でかなりの金額になる。

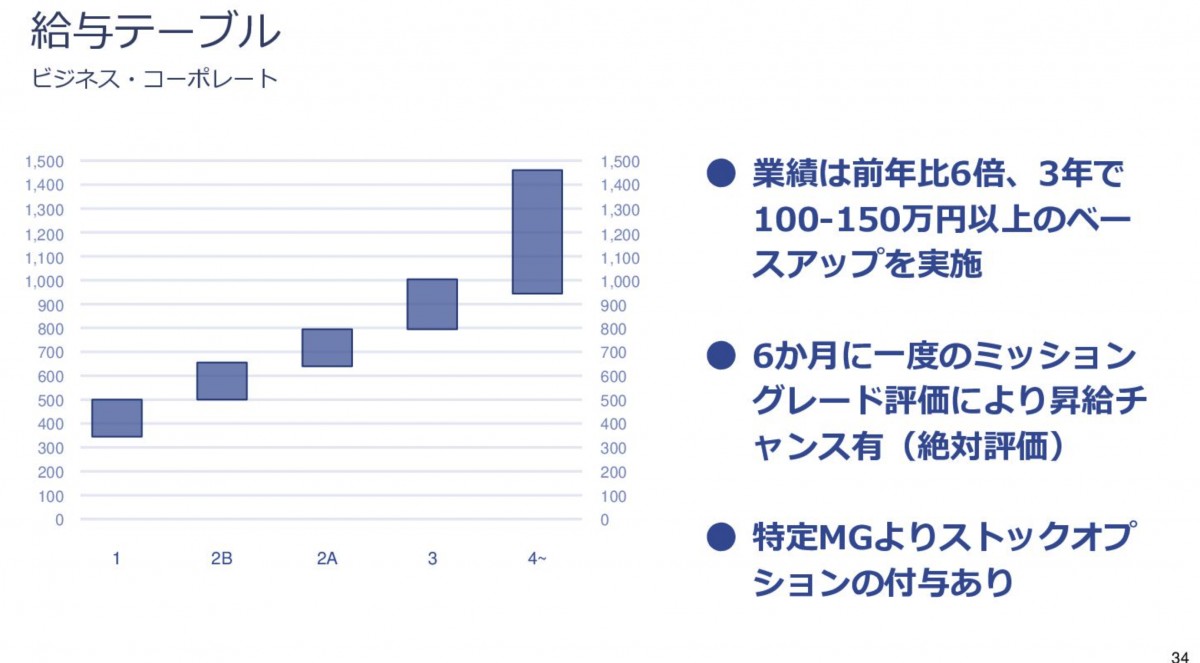

同社の給料面は、スタートアップにしては平均的な感じがする。採用資料によればボトムが350万円で、1,000万プレイヤーもいる。

会社説明資料より引用(https://speakerdeck.com/caddi_eng/caddi-recruit-202108)

流石に中の人ではないので同社の採用計画はわからないが、資金調達の中には新規事業も計画しているとの旨が記載されていたことから、今後も採用ペースは変えないだろう。

■資金調達用途は「採用」だけ?

採用に調達した資金を一番に使っていることは間違いないようだ。 その他の資金の使い道には「CADDiの開発」と「新規事業」が書かれている。

開発は、わかる。これに関しては無限に開発コストがかかるだろう。もう一つ、新規事業に関しては何が起きようとしているのだろうか。

同社の募集要項でよく目にするようになった「新規事業」。それのための人材も募集している。例えば「TOP-04.CXO候補(新規事業 図面SaaS)」とか、「新規事業SaaS:BizDev」などだ。これら募集要項に書かれている新規事業の内容にはざっくりと下記のように書かれている。

【新規事業について】 製造業における受発注というコアな領域で事業展開をしている中で蓄積されるアセット(受発注データ等)を活用して新規事業を創造するチームです。図面を基軸とした製造業のデータを利用し、新たなイノベーションを起こします。

今までCADDiにためたビッグデータの活用のように聞こえるが、どうなのか。少なくとも、現事業に伸び代はあると思うし、そもそも海外展開をまだしていない。その中でも、新規事業で「次なる一手」を打つということだろう。

■結局、80億もの資金はどこに流れるのか

結局は「採用」だろう。それもエンジニア採用強化だ。

同社の採用サイトには、エンジニア向けのものが存在する。フロントエンジニアにはじまり、バックエンジニア、アルゴリズム開発を求められるジオメトリーエンジニアなど、かなり高度なスキルを要求している(このジオメトリーエンジニアの必須スキルが「C++またはRustによる開発経験(研究・趣味含む)」なので、かなり年収を積まないといけないはず)。 どの年収で採用するのか募集要項には示されていないので詳細にはわからないが、現状エンジニア採用は泥沼化していることからも、このエンジニア採用に一番資金が流入するのではないかと推測できる。

■まとめ

-

結局は「採用」。 中でもエンジニア採用に資金が流入している可能性が高い。もともとエンジニア比率が35%しかいない。

-

中でもエンジニア採用に資金が流入している可能性が高い。

-

もともとエンジニア比率が35%しかいない。

-

たった半年で正社員が90人増している。

-

新規事業にも着手。どの規模感の事業を目指しているのかは不明だが、ビッグデータ活用の事業の予感。

-

CADDi事業自体はまだ伸び代がある。

topic2 福利厚生はPRになる!メルカリの決断

福利厚生はPRになるー。そう確信したリリースだった。

メルカリは9日、「メルカリ、オミクロン株の感染拡大に伴う休園・休校を受け特別有給休暇の付与ならびにベビーシッターの費用補助を実施」というタイトルのプレスリリースを公開。オミクロン株の感染拡大に伴う保育園や学校等の休園・休校を受け、臨時措置として全社員を対象に2月1日より上限日数なしの特別有給休暇の付与と上限金額なしのベビーシッターの費用補助を開始したという。

about.mercari.com/press/news/art… メルカリ、オミクロン株の感染拡大に伴う休園・休校を受け特別有給休暇の付与ならびにベビーシッターの費用補助を実施 ~ 全社員が対象、上限日数・金額の制限なし、臨時措置として3月末までの期間限定で実施 ~ 株式会社メルカリは、オミクロン株の感染拡大に伴う保育園や学校等の休園・休校を受け、臨時措置※1として全社員を対象に2月1 about.mercari.com

さすがだなと感じた。

福利厚生を、採用広報に使うスタートアップは多い。むしろ、福利厚生が充実していないといい人材が取れなくなってきているともいうことができる。過去は大企業の方が福利厚生が充実しているなんて話があったが、よくよくみてみるとメルカリは「大企業」を超えている(メルカリこそ大企業だけれど)。

メルカリは他にも、社員の博士課程進学を支援する制度「mercari R4D PhD Support Program」を実施している。今後、スタートアップが採用市場で生き残っていくためには、給料以外に福利厚生にも力を入れないといけないのは自明な話になっている。

topic3 「なぜ日本のスタートアップからY Combinatorへの応募はほとんどないのか?」はどうなのか

先週、この記事を多く目にした。独立系VCのコーラルキャピタルが公開した「なぜ日本のスタートアップからY Combinator(YC)への応募はほとんどないのか?」とのタイトル記事だ。

この記事は、ある意味で注目を集めたのかもしれない。

内容的には、もっと日本の起業家も「Y Combinator」にチャレンジしていきましょうとの話。日本にとどまっているビジネスモデルだとダメで、グローバル企業になりましょうと…。

スタートアップがグロースしていく上で、グローバル化は避けては通れない。先述のメルカリでは英語を使用することが当たり前の環境になりつつあるし、キャディでもグローバル人材を求めている。もう、日本人だけを雇って〜とか、日本のみでのビジネス〜は難しい。

現に、「伸びている」スタートアップはグローバル企業になりつつある。例えばスマートニュース。2021年9月にシリーズFで251億円の資金調達を実施。アメリカ展開を本格化させるとのニュースが出た。他にも、山形県のスタートアップSpiberは、同じく9月にカーライル含めた海外投資かなとから344億円を調達。日本のユニコーン企業に躍り出た。

結局は海外かといえば、そうだ。

スタートアップが成長していこうとすれば、海外に目を向けざるを得ないし、海外の投資家に受け入れてもらわないといけない。スタートアップで働こうと思ったら、このグローバル化は覚悟しないといけないと痛感した記事となった。

今回は去年資金調達で世間を騒がせたキャディの分析と、その他ニュースを2本紹介しました。

今後も資金調達と、その後のスタートアップの事業について分析できたらなと思います。

また、普段の気になるニュース発信はTwitterでもやっています。よろしければフォローお待ちしています!

今週もがんばりましょう💪

すでに登録済みの方は こちら